Convento de Santo Domingo

Una iglesia con historia

Cuando Juan

de Garay hizo el primer reparto de solares de la ciudad de Buenos Aires, donó a

los dominicos la manzana limitada actualmente por las calles Reconquista,

Sarmiento, 25 de Mayo y Cangallo. En esa época, el lugar era considerado

distante del centro urbano, ubicado a comienzos del siglo XVI, en las

proximidades del templo de San Francisco. Por medio de donaciones y compras, la

Orden de Santo Domingo fue adquiriendo tierras en la manzana que hoy limitan

las calles Defensa, Belgrano,Venezuela y Balcarce. Allí levantaron una

ranchería para residencia, además de huerta y un pequeño cementerio.

La construcción de la primitiva capilla —iniciada hacia 1600— duró varios años

debido a derrumbes y sucesivas mejoras, efectuadas en parte por el alarife

Manuel Ferreira.

A fines del siglo XVII, los religiosos dispusieron levantar un nuevo edificio

para iglesia, pues la calidad de los materiales empleados no aseguraba

suficiente solidez. El 29 de junio de 1751 fue bendecida la piedra fundamental

del actual templo de Santo Domingo. Pocos meses antes, ya había sido contratado

el arquitecto Antonio Masella para dirigir las obras. Los trabajos se iniciaron

con lentitud, de modo que a comienzos de 1762 los muros se levantaban apenas

una vara del suelo. En esa época se hizo cargo de la administración de la obra

don Juan de Lezica y Torrezuri, el cual si bien no era arquitecto, poseía

talento y sentido práctico. Según constancias documentales, en el año 1770

intervino en la construcción el maestro mayor Francisco Álvarez, y en el altar

principal trabajó el escultor José de Sosa. La iglesia fue consagrada en

octubre de 1783, aunque faltaba terminar la fachada y la segunda torre.

Lezica y

Torrezuri fue el más destacado benefactor de la iglesia de Santo Domingo. Se cuenta

que cierta vez obsequió a su esposa, doña Elena Alquiza, un par de aros para

lucirlos en una fiesta. Para asistir a la reunión, la señora se colocó un solo

pendiente y al preguntarle su esposo el motivo, le contestó que usaría el par

cuando la fachada de Santo Domingo tuviera la torre que faltaba.

El señor Lezica prometió cumplir con este deseo, que ambos no vieron, pues

fallecieron antes de levantarse la segunda torre.

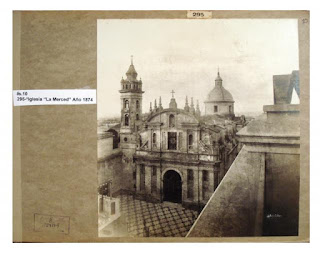

El edificio

consta de tres naves —la central con bóveda en cañón seguido—, crucero y

cúpula. En 1817, y según una acuarela del pintor costumbrista inglés Emeric

Essex Vidal, la fachada era muy sobria y modesta. Una franja blanca a modo de

zócalo en la parte inferior —probable banqueo—, un pórtico de cinco arcos y

unas sencillas pilastras, que carecían de base y capitel. Luego una cornisa

ondulada en toda la extensión de frente y una sola torre, situada al este, pues

la otra fue construida en 1856.

En la torre

primitiva se hallan incrustadas unas esferas de madera que remplazan a las balas

de cañón disparadas desde la casa cercana de Francisco Tellechea, en junio de

1807, para combatir a los invasores ingleses que se habían atrincherado en el

templo.

Cuando Rivadavia, en su carácter de ministro de Martín Rodríguez.impuso las

reformas al clero, los dominicos fueron desalojados y el convento se utilizó

como Museo de Historia Natural y en la torre de la iglesia se instaló un

observatorio astronómico.

En octubre de 1835, Rosas dispuso el retorno de los mencionados sacerdotes.

Importantes

reformas se efectuaron en la iglesia de Santo Domingo a principios de este

siglo. En la actual fachada se destaca el frontón clásico que une ambas torres.

El 20 de junio de 1903 se inauguró en el atrio un mausoleo que contiene los

restos del general Manuel Belgrano.

Varias

figuras destacadas reposan bajo las bóvedas del templo, entre ellas Juan de

Lezica y Torrezuri y su esposa; Domingo Belgrano Pérez —padre del general—; el

lego José de Zemborain; el general Antonio González Balcarce y otros.

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

Su importancia

Las iglesias

fueron las obras más destacadas de nuestro país en el período hispánico. Aunque

los templos más importantes que han llegado hasta el presente comenzaron a

edificarse en las primeras décadas del siglo XVIII, no puede dudarse que la

arquitectura religiosa se inició mucho antes, junto con la civil.

Escribe el historiador Ismael Bucich Escobar: "Basta penetrar en las

iglesias para impregnarse de un hondo perfume de antigüedad que emana de los

muros, de los ábsides, de las telas centenarias y de las toscas esculturas. En

las ciudades del Viejo Mundo las iglesias son, por lo general, contemporáneas

del resto de la edificación. En Buenos Aires, los templos son los únicos

monumentos que quedan de nuestro pasado secular, porque la edificación humilde

que surgió a la par de ellos ha desaparecido y en su lugar se alzaron

construcciones gigantescas".

Dentro del

panorama de nuestro país en el período hispánico, los más importantes

monumentos religiosos se encuentran en la provincia de Córdoba y en prueba de

ello basta citar la imponente Catedral, considerada la muestra más

representativa de la arquitectura colonial argentina. De acuerdo con las normas

impuestas por la Corona española, el fundador de una ciudad debía señalar

—próximo a la plaza principal— el terreno donde se levantaría la iglesia, labor

en que se empleaban los mejores operarios que se disponían y los materiales más

valiosos a su alcance.

Corresponde a los jesuitas y a los hermanos coadjutores el mérito de haber

erigido los templos más destacados, labor aun más importante si tenemos en

cuenta la escasez de elementos y de mano de obra competente.

Varios fueron los religiosos que sobresalieron en el difícil arte de la

arquitectura, pero sobre ellos aparecen con nitidez dos grandes maestros, que

se desempeñaron en la misma época, los italianos Andrés Blanqui y Juan Bautista

Prímoli. El primero superó —al menos por su infatigable actividad constructiva—

a su compañero de congregación .

Las iglesias jesuíticas se inspiraron en la llamada del Jesús (en Roma), obra

del célebre arquitecto italiano Vignola (1507-73), que creó una nueva

estructura con planta en forma de cruz latina, elevada cúpula sobre el crucero

y capillas laterales. La fachada fue obra de Jacobo Della Porta. El edificio

sirvió de modelo para levantar en España las primeras iglesias de estilo

barroco y, luego, el arquetipo mencionado se imitó en tierras americanas.

Según las constancias documentales, en la Buenos Aires fundada por Pedro de

Mendoza en 1536 se levantaron sucesivamente hasta cuatro iglesias, que fueron

simples ranchos y ninguna perduró luego del incendio y destrucción del poblado

en 1541.

En el

interior del real construido por los conquistadores llegados con Mendoza se

levantó una iglesia con paredes de adobe y techo de paja, en que rezó misa el

presbítero Juan Gabriel Lezcano.

Un poco alejadas del parapeto que defendía el villorrio, se erigieron luego dos

capillas. Las tres pequeñas iglesias no tardaron en desaparecer, la primera, destruida

por las llamas, y las últimas, arrastradas por las aguas.

Para remplazar el templo quemado, en 1538 se construyó otro con maderas y cuyo

párroco fue el presbitero Julián Carrasco. Esta iglesia, puesta bajo la

advocación del Espíritu Santo, también fue destruida cuando se despobló Buenos

Aires en 1541.

Al fundar

Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires en 1580, determinó los solares de los

principales edificios públicos, entre ellos, la Iglesia Mayor, a la cual

adjudicó el lote N° 2, en el mismo sitio que ocupa la actual Catedral.

Comúnmente, los templos de Buenos Aires se levantaron en las esquinas que

formaban los ángulos de las manzanas y sólo por excepción en la mitad de una

cuadra. Las fachadas se construían retiradas de la línea de edificación, para

dar lugar a pequeños atrios defendidos con postes de madera dura y, más tarde,

por verjas de hierro. Se llegaba al citado atrio por medio de una corta

escalinata. Las iglesias pueden tener una o dos torres —se utilizan como

campanario— que terminan en copulines, y también un cimborrio con cúpula sobre

el crucero, es decir, donde la nave central es cortada por una trasversal.

Tanto los copulines como las cúpulas están cubiertos por azulejos.

Las fachadas

más antiguas eran muy simples y se caracterizaban por tener sencillas pilastras

estriadas —sin capitel— al lado de la portada y, en la parte superior, una

moldura horizontal. Ese aspecto presentaba la iglesia de San Nicolás a mediados

del sigloXVIII. El arquitecto jesuita Andrés Blanqui diseñó fachadas inspiradas

en el estilo clásico italiano del siglo XVI, con un frontispicio dividido en

tres cuerpos y pilastras que dejan espacio para varios nichos u hornacinas,

conforme puede observarse en la iglesia del Pilar. La aparición del estilo

barroco en nuestro medio está presente en la fachada del templo de San Ignacio,

con sus alerones y curvadas molduras.

Su importancia

Las iglesias

fueron las obras más destacadas de nuestro país en el período hispánico. Aunque

los templos más importantes que han llegado hasta el presente comenzaron a

edificarse en las primeras décadas del siglo XVIII, no puede dudarse que la

arquitectura religiosa se inició mucho antes, junto con la civil.

Escribe el historiador Ismael Bucich Escobar: "Basta penetrar en las

iglesias para impregnarse de un hondo perfume de antigüedad que emana de los

muros, de los ábsides, de las telas centenarias y de las toscas esculturas. En

las ciudades del Viejo Mundo las iglesias son, por lo general, contemporáneas

del resto de la edificación. En Buenos Aires, los templos son los únicos

monumentos que quedan de nuestro pasado secular, porque la edificación humilde

que surgió a la par de ellos ha desaparecido y en su lugar se alzaron

construcciones gigantescas".

Dentro del

panorama de nuestro país en el período hispánico, los más importantes

monumentos religiosos se encuentran en la provincia de Córdoba y en prueba de

ello basta citar la imponente Catedral, considerada la muestra más

representativa de la arquitectura colonial argentina. De acuerdo con las normas

impuestas por la Corona española, el fundador de una ciudad debía señalar

—próximo a la plaza principal— el terreno donde se levantaría la iglesia, labor

en que se empleaban los mejores operarios que se disponían y los materiales más

valiosos a su alcance.

Corresponde a los jesuitas y a los hermanos coadjutores el mérito de haber

erigido los templos más destacados, labor aun más importante si tenemos en

cuenta la escasez de elementos y de mano de obra competente.

Varios fueron los religiosos que sobresalieron en el difícil arte de la

arquitectura, pero sobre ellos aparecen con nitidez dos grandes maestros, que

se desempeñaron en la misma época, los italianos Andrés Blanqui y Juan Bautista

Prímoli. El primero superó —al menos por su infatigable actividad constructiva—

a su compañero de congregación .

Las iglesias jesuíticas se inspiraron en la llamada del Jesús (en Roma), obra

del célebre arquitecto italiano Vignola (1507-73), que creó una nueva

estructura con planta en forma de cruz latina, elevada cúpula sobre el crucero

y capillas laterales. La fachada fue obra de Jacobo Della Porta. El edificio

sirvió de modelo para levantar en España las primeras iglesias de estilo

barroco y, luego, el arquetipo mencionado se imitó en tierras americanas.

Según las constancias documentales, en la Buenos Aires fundada por Pedro de

Mendoza en 1536 se levantaron sucesivamente hasta cuatro iglesias, que fueron

simples ranchos y ninguna perduró luego del incendio y destrucción del poblado

en 1541.

En el

interior del real construido por los conquistadores llegados con Mendoza se

levantó una iglesia con paredes de adobe y techo de paja, en que rezó misa el

presbítero Juan Gabriel Lezcano.

Un poco alejadas del parapeto que defendía el villorrio, se erigieron luego dos

capillas. Las tres pequeñas iglesias no tardaron en desaparecer, la primera, destruida

por las llamas, y las últimas, arrastradas por las aguas.

Para remplazar el templo quemado, en 1538 se construyó otro con maderas y cuyo

párroco fue el presbitero Julián Carrasco. Esta iglesia, puesta bajo la

advocación del Espíritu Santo, también fue destruida cuando se despobló Buenos

Aires en 1541.

Al fundar

Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires en 1580, determinó los solares de los

principales edificios públicos, entre ellos, la Iglesia Mayor, a la cual

adjudicó el lote N° 2, en el mismo sitio que ocupa la actual Catedral.

Comúnmente, los templos de Buenos Aires se levantaron en las esquinas que

formaban los ángulos de las manzanas y sólo por excepción en la mitad de una

cuadra. Las fachadas se construían retiradas de la línea de edificación, para

dar lugar a pequeños atrios defendidos con postes de madera dura y, más tarde,

por verjas de hierro. Se llegaba al citado atrio por medio de una corta

escalinata. Las iglesias pueden tener una o dos torres —se utilizan como

campanario— que terminan en copulines, y también un cimborrio con cúpula sobre

el crucero, es decir, donde la nave central es cortada por una trasversal.

Tanto los copulines como las cúpulas están cubiertos por azulejos.

Las fachadas

más antiguas eran muy simples y se caracterizaban por tener sencillas pilastras

estriadas —sin capitel— al lado de la portada y, en la parte superior, una

moldura horizontal. Ese aspecto presentaba la iglesia de San Nicolás a mediados

del sigloXVIII. El arquitecto jesuita Andrés Blanqui diseñó fachadas inspiradas

en el estilo clásico italiano del siglo XVI, con un frontispicio dividido en

tres cuerpos y pilastras que dejan espacio para varios nichos u hornacinas,

conforme puede observarse en la iglesia del Pilar. La aparición del estilo

barroco en nuestro medio está presente en la fachada del templo de San Ignacio,

con sus alerones y curvadas molduras.