HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

MODERNA

MODERNA

FUENTE: LEONARDO BENÉVOLO

2. La obra de Haussmann

Las obras dirigidas por Haussmann en sus diecisiete años de poder pueden dividirse en cinco categorías:Primeramente están sus obras viarias, que se centran en dos aspectos; la apertura de nuevas arterias en los viejos barrios y la urbanización de los trazados periféricos al viejo París con el trazado de nuevas retículas viarias.

En cuanto al primer aspecto, Haussmann corta el núcleo medieval con una serie de calles anchas y rectilíneas, procurando no destruir los monumentos más importantes y los aprovecha como punto de fuga para las nuevas perspectivas de las calles. A la hora de construir en las nuevas calles, se redacta una normativa más detallada que la del pasado.

En segundo lugar, destaca la construcción de edificios dirigida directamente por la Prefectura y por otras entidades públicas. Incluso se comienzan a construir viviendas destinadas a las clases más débiles económicamente por parte del estado, como única forma de garantizar que se construirán de acuerdo con las mínimas condiciones higiénicas.

Las obras para crear nuevos parques públicos serán fundamentales en la labor de Haussmann. Empieza a trabajar en el Bois de Boulogue que era un antiguo bosque y creará el Bois de Vicennes y otros jardines menores.

En cuanto a las instalaciones hidráulicas estará ayudado por Belgrand. Belgrand construirá la nueva red de alcantarillado y proyecta los nuevos acueductos e instalaciones para la extracción de agua de Sena.

Haussmann modifica la distribución administrativa de la ciudad.

En general podemos hacer un balance global de la operación con carácter positivo, pero el mecanismo establecido para las expropiaciones dio lugar a discusiones y el propio Haussmann se mostraba muy crítico con un sistema que permitía a los propietarios adueñarse de las plusvalías de una inversión pagada con fondos públicos.

3. El debate sobre la obra de Haussmann

Antes de nada deberíamos decir que en el caso de París y de Haussmann, las actuaciones que finalmente quedan a la vista son menos importantes que otras cosas que creó desde su puesto y que son calles que se pueden ver cada día. En este sentido podríamos decir que la intervención de Haussmann se apoya en en un pilar fundamental que es la reforma en la forma de gestión y en la actividad administrativa de los poderes públicos.

El interés que tiene el plan de Haussmann radica en ser el primer ejemplo de una acción, sobre una trama ya existente, lo suficientemente amplia e importante como para mantenerse al paso de los años y de las transformaciones sufridas posteriormente por la ciudad. Pero esta forma de actuar fue criticada en su tiempo. Si los liberales le criticaban su “métodos financieros“ los intelectuales y artistas no le perdonaban lo que ellos entendían como la destrucción de los ambientes del viejo París y la vulgaridad de las nuevas construcciones. En general el plan de Haussmann funcionó perfectamente durante muchos decenios, pero luego llegó a quedarse inadecuado y “pequeño“ para las necesidades crecientes de los nuevos tiempos, con el agravante de que aquel enorme dispositivo se mostraba como un ente que carecía de flexibilidad y que oponía una gran resistencia a cualquier modificación. En el fondo Haussmann piensa que París puede ser “reordenado“ de una vez por todas y que esa reordenación deberá hacerse con criterios de regularidad geométrica y simetría aceptando en este punto los convencionalismos de la cultura de la academia.

Haussmann no puede actuar como lo harán los urbanistas barrocos sino que su acción es un continuo estímulo y coordinación de las múltiples fuerzas que actúan de modo siempre variable sobre la formación urbana.

4. La influencia de Haussmann

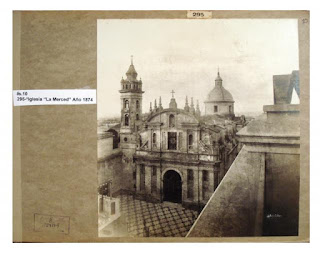

Las realizaciones de Haussmann en París constituyen el prototipo de lo que se llamará “urbanística conservadora“, la cual se convierte en práctica común de muchas ciudades europeas a partir de 1870. En la propia Francia encontramos ejemplos en ciudades como Lyon, Marsella, Montpellier, Toulouse y desgraciadamente en Roma y Aviñón. En Bruselas destaca una figura como es Auspach, que canaliza el río Senne.

En Italia, en muchas ciudades se abre una calle en línea recta desde el centro hasta la estación de ferrocarril, pero la experiencia urbanística más importante la supondrá la reordenación de Florencia, con proyecto de G. Poggi, se preocupará principalmente de ampliar la ciudad para acoger nuevos habitantes. No se preocupa de crear una Florencia nueva, sino una Florencia más extensa y tras derribar las murallas se centra en crear barrios periféricos dejando para el futuro la intervención en el casco viejo. Así el casco antiguo se salva en gran parte de la destrucción a diferencia de París.

En general podemos decir que la inmensa mayoría de las remodelaciones urbanas hechas a imitación de la de Haussmann, son muy inferiores al modelo. Este plan fue importante por su coherencia e integridad con la que se realizó y en ningún otro lugar se dieron las circunstancias tan favorables como las que se encontró Haussmann. Así que en muchos casos, esas reformas que se pretendían llevar a cabo se quedan a la mitad, estropeando irremediablemente las ciudades antiguas sin obtener a cambio ciudades modernas que funcionen. Ninguna administración logra contener los efectos de la especulación inmobiliaria.

En cuanto a la actuación del Estado encaminada a solucionar los problemas de las viviendas populares, sólo se hará de una forma organizada durante los últimos decenios del siglo XIX y tanto en Inglaterra como en Francia y Alemania a mediados de siglo comienzan a desarrollarse iniciativas privadas en este sentido. En los dos decenios del Segundo Imperio (1850-1869), la práctica urbanística haussmaniana se extiende por las colonias; una historia que está aun por escribir.